私たちのお腹の中には、実は細菌がたくさん住んでいます。その数はなんと3万種類、100~1000兆個にも及び、重さで言うと、1.0キロ~2.0キロになるとも言われているのです。

では、この大量の細菌たちは一体、私たちのお腹の中で何をしているのでしょうか?実は私たちの身体を守ってくれたり、胃や腸の力では分解できない食物繊維を分解してくれたりなど、とても良い働きをしてくれているのです。

ですが、私たちが持つ細菌のイメージはあまりよくないかもしれません。最近では除菌!除菌!除菌!とCMなどでも流れまくっているので、脳内に焼き付けられた細菌の印象はマイナスイメージそのものなのではないでしょうか?

今回登場する細菌の働きはマイナスではなくはるかにプラスイメージが大きいです。細菌にもたくさんの種類がおり、悪い奴らばかりではありません。もっと細菌のことを知ってイメージを変えていきましょう。

1.腸内細菌はどこからやってきたの?

腸内細菌は最初から私たちの体の中にいるのではありません。そのため、もちろんお母さんのお腹の中にいる時には、無菌状態です。つまり、腸だけではなく、私たちの体に細菌はいないのです。

しかし、時が来て、お母さんのお腹から出てくるときに、赤ちゃんは初めて菌にさらされることになります。まずは、出てくる直前の産道。そして、空気、赤ちゃんに触れた人、食べ物など様々な環境要因が赤ちゃんに菌を与えることになります。

その結果、赤ちゃんは菌を取り込み、体の表面、口や鼻、そして腸などに菌が定着していくのです。何だか恐ろしいと感じる方もおられるかもしれませんが、これは決して悪いことではなく、必要なことなのです。

実は、目に見えない細菌たちに、私たちは生まれた瞬間から助けられ、生きているのです。細菌たちは外部から侵入し、それぞれに合った身体の中の環境をもつ場所へと定着していきます。

その中で腸にたどり着いた細菌たちに注目しましょう。腸で繁殖しだした菌がお互いに作用しあって、一緒に住み始めます。良く『腸内フローラ』という言葉を聞きますよね?

フローラとは植物群や、ローマ神話に出てくる花の女神のことを指しますが、細菌たちがお花畑の様に大量に住み着いてることからこの名前が付けられたと言われています。

最初にも申し上げましたように、腸には3万種類、100~1000兆個にも及び、重さで言うと、1.0キロ~2.0キロになる細菌が住み着いており、腸内フローラを形成しているのです。

細菌はなにもしなくても栄養が来るし、細菌は人を助けます。このようにお互いに利益がある関係を共生と呼び、人間と腸内細菌は共生関係にあるわけです。また、菌同士も作用しあい、腸内フローラの中で共生関係にあり、腸の中で生態系を築き上げているのです。

ただ、適切な環境ではない体の場所に細菌が感染した場合、その最近は病原菌となってしまう可能性があり、例えば大腸菌は腸にいれば有益な存在ですが、血液や尿路系に侵入してしまった場合、病原菌となり、感染症を引き起こしてしまいます。

では、私たちの腸の中にはどんな細菌たちがいるのでしょうか?

2.どんな菌が住んでいるの?

ヒトの小腸と大腸を合わせて広げると、なんとテニスコート1.5面分の面積になり、その中には3万種類もの菌がいます。中でも皆様が知っている代表的な腸内細菌は、乳酸菌やビフィズス菌ではないでしょうか?

食品にも含まれていることが多いので、乳酸菌やビフィズス菌は良く知っていると思います。しかし、乳酸菌と言っても腸には279菌種存在しているので、もの凄い数であり1種類ではないのです。

乳酸菌、レンサ菌、酵母、ビフィズス菌、クロストリジウム菌、、、、、、とにかく腸にはたくさんの菌が住んでいるのです。また、場所によって、菌の種類は異なってきます。

なぜなら、腸の入り口付近は酸素が残っていますが、だんだん奥へと進んで行くと、酸素が無くなってしまうからです。つまり、腸の最初の方では酸素が必要な細菌が、進むにつれて酸素が無くても大丈夫な細菌になっていくのです。

奥にいけばいくほど、酸素が必要である好気性菌の割合は減っていき、好気性呼吸と発酵の両方できる通性嫌気性菌が増えてきます。そして、最終的には酸素が無くても大丈夫な偏性嫌気性細菌がそのほとんどを占めることになります。

私たち人間は酸素が無ければ生きていけません。それは、酸素を使用し、エネルギーを生み出しているからです。一方、嫌気性生物と呼ばれる生物は酸素を使用せずに有機物を分解し、エネルギーを得ています。

これが発酵です。また、通性嫌気性細菌は酸素を使った呼吸と、発酵両方できますが、偏性嫌気性細菌は酸素濃度が高い環境では生きることができず、発酵を専門に行っています。

このように腸にはそれぞれの環境に合った細菌たちが住み着いているのです。

3.善玉菌と悪玉菌

腸内フローラと同様、良く耳にする言葉があると思います。それは善玉菌と悪玉菌です。なぜ、そのような名前がつけられているのか?

答えはとても簡単で、善玉菌は人にとって良い働きをする細菌なのです。一方、悪玉菌は人に害を与えてしまう細菌。人間にとって良いか悪いかの勝手な理由で、名前が付けられているわけですね。

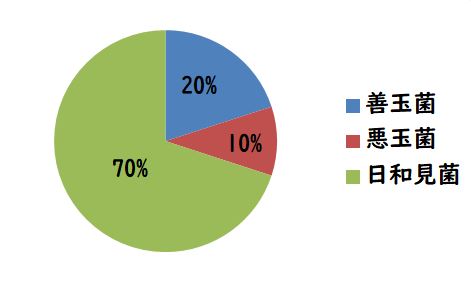

また、細菌には善玉菌と悪玉菌だけではなく、良い働きも悪い働きも両方してしまう細菌が存在しています。この両方の働きをする菌を日和見菌と呼んでいます。

どのくらいの割合でそれぞれが腸に住んでいるのかと言いますと。善玉菌20%、悪玉菌10%、日和見菌70%です。圧倒的に両方の働きをする日和見菌が多いですね。もちろんこの割合は人によって変わります。

じゃあこの悪玉菌の割合を減らしたら健康になれるんじゃないのか!?と思う方がおられるかもしれません。しかし、それは大間違いなのです。

先ほど、細菌同士は作用し合い、共生関係にあるといいました。確かに悪玉菌は人間にとっては悪者かもしれません。しかし、良い働きをする善玉菌にとっては悪者ではないのです。

腸内フローラにおけるこの善玉菌、悪玉菌、日和見菌の割合が適切な状態であることを、最も健康的な腸内環境と言うのです。つまり、善玉菌が多すぎてもだめだし、もちろん悪玉菌が多すぎてもだめなのです。

4.腸内細菌はどんな働きをしているの?

腸内細菌は人間に大きなメリットを与えてくれているといいました。では、どんな働きをしているのでしょうか?その細菌の働きには、大きく5つあります。

1つめが、外部から侵入してきた病原菌を攻撃し、排除してくれるということ。腸にいる腸内細菌にとって、外部からやってきた細菌はよそ者です。そのため、やってきた菌を攻撃し、排除してくれることで、私たちを病原菌などから守ってくれているのです。

そして2つめは、食物繊維を分解してくれています。私たちが持つ消化酵素では、食物繊維は分解することができません。そこで、腸内細菌たちが、食物繊維の一部を短鎖脂肪酸に分解することで、私たちでも消化することができるようにしてくれているのです。

次に3つめは、人が生きるために必要なビタミン類を生産してくれています。

さらに4つめは、神経伝達物質であるドーパミンやセロトニンを合成し、体のバランスを整えてくれています。

最後に5つめは、腸内細菌が働きかけることで、免疫を助けてくれています。特に腸は、食べ物が運ばれてくる場所であり、免疫機構がきちんと働かなければ、すぐにやられてしまいます。そうならないように腸内細菌は、腸の免疫機構を助けてくれているのです。

以上をまとめると以下のようになります。

<腸内細菌の働き>

①病原菌から私たちを守る

②食物繊維を消化できるように分解してくれる

③必要なビタミンを生み出してくれる

④神経伝達物質を合成し、体のバランスを整えてくれる

⑤免疫機構を助けてくれる

このように腸内細菌はもの凄く大切な存在です。もし、ストレスがかかったり、暴飲暴食、不摂生な生活を続けてしまうと、腸内細菌のバランスが崩れてしまいます。そうならないように気を付けなければいけません。

5.食べた乳酸菌やビフィズス菌はどうなるの?

スーパーやコンビニなどでは、乳酸菌やビフィズス菌が入ったヨーグルトや飲料などが売られています。では、これらを食べるとどうなるのでしょうか?

口から摂取したヨーグルトなどに含まれる乳酸菌たちは、胃酸や胆汁酸などによってほとんどが死滅してしまいます。しかし、安心してください。こいつらの死骸は腸内細菌の餌となります。

また、生き残った細菌たちは乳酸や酢酸を排出し、悪玉菌がはびこるのを防いでくれるのです。さらには、摂取した乳酸菌などは、生きてても死んでても餌となって、善玉菌の助けをしてくれるというわけです。

ただ、摂りすぎてしまうと善玉菌が増えすぎることになってしまい、腸内のバランスが崩れてしまうので、気を付けなければいけません。

そういう私は昔毎日ピルクルを500mL飲んでいましたが、、、、ピルクルは1日あたり65mLが適量だそうです。ついつい美味しくて飲んでしまいますが、なんでも摂りすぎは体に毒です。

あと、乳酸菌やビフィズス菌は納豆菌と一緒にとることがより効果的なんだそう。その辺はあくまで誤差の範囲であると思いますがね。

6.さいごに

長寿国であったブルガリアは、昔から乳酸菌であるブルガリア菌がはいったヨーグルトを食べていたそうです。乳酸菌、つまり長寿の秘訣は腸内細菌にあったわけですね。

また、その国の文化によって食生活は異なります。そのため、国によっても腸内細菌の種類や、割合は変わってくるそうです。その人の国の食分化に適した細菌が体に住んでいるということになります。

日本人は昔から肉よりも野菜などの食生活をしてきたので、外国の人とは腸内細菌の割合も異なっています。その1例として、ノリやワカメを分解する酵素をもつ腸内細菌は日本人は90%が持つのに対して、外国人は15%しか持っていないのです。

国によって持つ腸内細菌が変わるのも面白い点であると思います。

今回、たくさん細菌のお話をしましたが、細菌のイメージ、少しはプラスになったでしょうか?私たちの周りには決して害を与える細菌ばかりではないのです。なんなら私たちは細菌に助けられ生きていられるのですから。

最近では、除菌!というイメージが頭に植え付けられた結果、細菌を気にしすぎるあまり、悪い細菌だけではなく、良い細菌まで殺してしまっているのかもしれません。そのせいで先進国ではアレルギー患者が多いのも事実です。

今のままではなく、細菌のことを知り、もっとうまく向き合っていかなければいけません。そして、今回説明しました腸内細菌は特に注目されており、各国でその研究が進められています。

腸内細菌は肥満の人の腸内細菌のバランスが悪かったり、がんや心臓病、アレルギーや認知症とも関連性があると言われているのです。もっともっと腸内環境を気にしないといけませんね。

そして、最後に、これからの更なる腸内細菌の研究に期待です!